「ダイエット=我慢と根性」と思っていませんか? 一生懸命に取り組んでいるのに、なぜか結果が出ない――そんな方にこそ読んでほしいのが、今回のダイエット記事です。

実は、無理な食事制限や過剰な運動よりも、「身体の基本」を整えることが、健康的で持続可能なダイエットには欠かせません。

本記事では、水分・運動・栄養という3つの土台に着目し、停滞中の人が原点に立ち返って見直せるような「身体がよろこぶ」減量のヒントを家事・育児の合間や移動中にサクッと読めるよう丁寧に解説していきます。30代〜50代の主婦層を中心に、“お金をかけずにできる”実践的な工夫を盛り込みながら、PMS対策や体調改善にも役立つポイントを紹介します。

1. 水分補給の大切さ:脂肪燃焼のカギを握る“水”

まず最初に見直してほしいのが、水分補給。意外に思われるかもしれませんが、水は体脂肪の分解・排出においてとても重要な役割を果たしています。

なぜ水が必要?

- 代謝を助ける:水分が足りないと、肝臓や腎臓の働きが低下し、脂肪代謝がうまくいきません。

- 老廃物の排出:体内で分解された脂肪は、汗や尿として排出されます。水がなければそれも滞ります。

- 食べすぎ予防:空腹だと思っていたら、実は“のどの渇き”だったということも。

- PMS対策にも効果:十分な水分はむくみの軽減やイライラの予防にもつながります。

どのくらい飲めばいい?

目安は体重×30〜40ml。たとえば体重45kgなら、1.3〜1.8リットル/60kgなら、1.8〜2.4リットル程度が理想です。ただし、がぶ飲みではなく「こまめに」飲むことがポイントです。しかし、日々使っている化粧品もいずれなくなりますよね。そう、この世の中には、消費量という言葉があります。人間においても消費量があることを知っておいてほしい。1日に消費する水分量も存在しています。

私たちは水分のすべてを「飲み水」から摂っているわけではありません。実は、1日に体内から失われる水分は、約2.5リットルとも言われています。これは、尿や汗、呼気、皮膚からの蒸散などで自然と出ていく量です。

このうち、食事(野菜や果物、スープなど)から約1リットル、体内で作られる代謝水が約300mlほど補われるため、残りの約1.2リットル〜1.5リットルを飲料水として意識的に摂る必要があります。

つまり、「1日2リットル」とよく言われるのは、“食事以外で失われる水分をカバーする目安”でもあるんですね。

飲み方のコツ

- 起床後すぐの一杯(代謝スイッチを入れる)

- 食事の30分前にコップ1杯(満腹感UP)

- 寝る前は控えめに(夜間のトイレ対策)

「最近代謝が落ちた気がする」「むくみやすい」という方は、まず水分の摂り方を見直してみてください。

2. 運動:日常に“燃焼スイッチ”を取り入れる

運動というとジムに通ったり、ランニングをしたりといったハードルの高いイメージがあるかもしれません。でも、ダイエットに必要なのは「毎日の中に無理なく続けられる動き」を取り入れることです。

有酸素運動と無酸素運動

- 有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギング、ダンスなど):脂肪燃焼を促進。

- 無酸素運動(筋トレ、スクワットなど):筋肉量を増やして基礎代謝をアップ。

日常に取り入れられる運動の例

- 家事の合間にスクワット

- 買い物に歩いて行く(あえて遠いスーパーへ)

- テレビを見ながら足踏み運動

- ストレッチを朝晩5分ずつ

「運動しているのに体重が減らない」と感じたら、強度や頻度を見直すよりも、日常に“こまめな動き”を増やす視点を持ってみてください。

筋肉は「脂肪を燃やすエンジン」

筋肉があると、何もしなくても消費されるエネルギー(基礎代謝)が上がります。筋肉量を増やせば「太りにくく痩せやすい」体に近づくのです。

3. 栄養:我慢より“整える”発想を

「食べない=痩せる」は間違い。栄養が不足すると身体は防衛モードに入り、かえって脂肪を溜め込みやすくなります。必要なのは、身体に必要な栄養を「適切に、バランスよく」摂ることです。

三大栄養素のポイント

- たんぱく質:筋肉・肌・ホルモンの材料。肉・魚・卵・豆類など。

- 脂質:ホルモン生成に必要。不足しすぎると生理不順や疲れやすさに。

- 炭水化物:脳と体のエネルギー源。質の良いものを適量に。

こちらの動画は栄養面を考えたダイエット方法を投稿しているので、参考にしてみてください。

PMSに配慮した食事

- マグネシウムやビタミンB6を含む食品(バナナ・玄米・ナッツ)を意識的に摂る

- カフェインや白砂糖を控えると、気分の安定に効果的

食事のリズムと工夫

- 朝食は必ず摂る(体内時計・代謝のスタート)

- よく噛むことで満腹感を得る(1口30回目安)

- 夜遅くの食事・過度な糖質は控えめに

間食や甘いものとの付き合い方

- 完全に禁止するとストレスに。週に1〜2回は“ごほうび”に。

- フルーツやナッツ、低糖質プロテインバーなどで満足感を。

「ちゃんと食べているのに太る気がする」という人は、“何を・どれだけ・いつ”食べているかを見直すだけで、身体の反応が変わることもあります。

4. ダイエットを“続ける”ための心のケア

習慣化が難しいのは、身体の問題だけでなく「気持ち」の波もあるからです。ダイエットを続けるには、心のメンテナンスも欠かせません。

よくあるつまずきと対処法

- 【例】「1日サボった→もうダメだ…」→完璧主義をやめて“7割できたらOK”にする

- 【例】「体重が減らない」→体重以外(見た目、体調、気分)にも目を向ける

- 【例】「PMSで気分が不安定」→無理をせず、体を休めるタイミングだと捉える

自分と向き合う習慣

- 日記や体調メモをつける(変化を「見える化」)

- SNSなどで仲間とつながる(孤独感の軽減)

- 自分を責める言葉より、応援する言葉を

自己肯定感を高める脳科学的アプローチ

最新の脳科学では、「自分を褒める」行為が脳内の報酬系(ドーパミン系)を活性化し、モチベーション維持につながることが示されています。つまり、何か良い行動をした後に「今日も水をちゃんと飲めた」「階段を使えた」など、自分で自分を褒めるだけで、次への行動が取りやすくなるのです。

また、ポジティブな自己評価を繰り返すことで、脳はその状態を“通常”として学習します。これを「脳の可塑性」と言い、日々の習慣によって考え方や感情のクセを変えることができるのです。

自己肯定感を育てる方法

- 1日1回、自分を褒める(どんなに小さなことでも)

- 鏡の前で自分自身をハグすることもOK

- 「できなかったこと」より「できたこと」に注目する

- できたことと明日への自分自身にメールを送ること

- ポジティブな言葉を口に出す(例:「私、頑張ってる」)

- 言葉の言い換えを考えてみる

「結果が出ない自分」を責めるより、「今日できたこと」に意識を向ける。そんな小さな視点の転換が、脳にも心にも良い影響を与え、モチベーション維持のカギになります。

5. まとめ:ダイエットは“調和”であり“習慣”

身体は、単純なカロリーの計算で動いているわけではありません。水分・運動・栄養が整い、そこに心の安定が加わってこそ、内分泌や神経系もバランスを保ち、自然と“余分なもの”が落ちていくのです。

まずは今日から、

- 水を意識的に飲む

- 少しでも動く時間を増やす

- バランスの良い一食をとる

「ダイエットを頑張っているのに痩せない」と感じているなら、基本に立ち返るタイミングかもしれません。

無理なく、楽しく、自分の身体と向き合うダイエットを始めてみましょう。

おまけ:ホルモンバランスとダイエットの関係

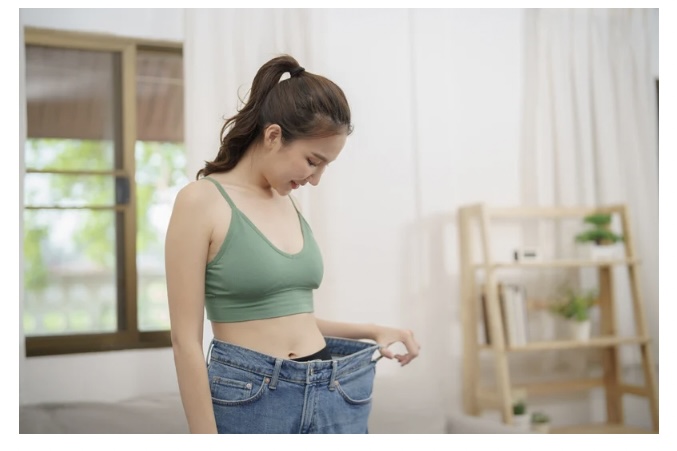

実は、女性の身体は1か月の中でホルモンの分泌が大きく変化します。生理周期に合わせて「痩せやすい時期」「溜め込みやすい時期」があることをご存知でしょうか?

ホルモン周期に合わせたダイエットのコツ

- 生理後〜排卵前(痩せやすい時期):エストロゲンが増える時期。代謝も安定しやすく、運動や食事制限の効果が出やすい。

- 排卵後〜生理前(溜め込みやすい時期):プロゲステロンが優位になり、むくみ・便秘・食欲増加などが起こりやすい。無理せず整えることがカギ。

実践ポイント

- 生理後にスタートダッシュを切る

- 生理前はリカバリー重視(栄養・睡眠・心のケア)

このように、身体のリズムを知ることで「今日は無理しなくていい」と受け入れられるようになり、罪悪感なく続けられるダイエットにつながります。

コメント