「グー」「パー」「つまむ」といった当たり前の日常動作に不可欠な指。しかし、怪我や病気によってその自由を奪われてしまうことがあります。そんな時、諦めてしまいそうになるかもしれませんが、指の構造だけでなく、機能解剖の視点、特に神経の働きまで深く理解することで、より効果的なリハビリへの道が開けます。

今回は、指の複雑で繊細な構造、多様な動きを支える機能を解説いたします。私たちの指先には、「これはザラザラしている」「あっ、指が曲がっている」といった情報を伝える神経の線維がたくさん集まっています。これらの神経がお互いに協力し合うことで、私たちは様々な触り心地を感じたり、指の動きを無意識に把握したりできるのです。諦めずに機能回復を目指すための知識をお届けします。

複雑で繊細な指の構造と機能

私たちの指は、小さな骨、関節、筋肉、腱などが精緻に組み合わさり、驚くほど多様な動きを実現しています。

指の骨と関節:動きのフレームワーク

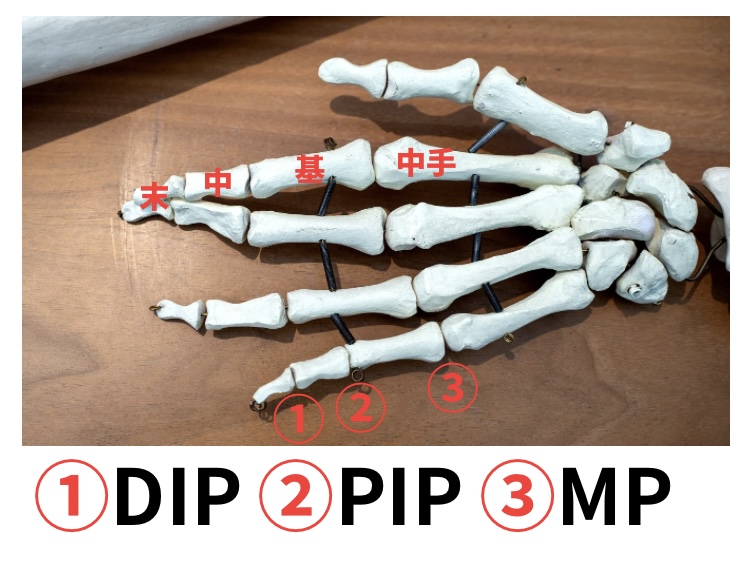

- 指骨(基節骨、中節骨、末節骨): 親指は基節骨と末節骨の2つで構成。

- MP関節(基節骨)、PIP関節(中節骨)、DIP(末節骨)関節(親指はIP関節): これらの関節が連携し、曲げ伸ばし、開閉、回旋といった複雑な動きを可能にします。

- MP関節 (Metacarpophalangeal joint):指の付け根の大きく曲がる関節

- PIP関節 (Proximal Interphalangeal joint):指の第二関節(親指にはない)

- DIP関節 (Distal Interphalangeal joint):指の第一関節

- IP関節 (Interphalangeal joint):親指の関節

指の筋肉と腱:力を伝える動力伝達機構

- 屈筋腱(手のひら側): 指を曲げるための腱

- 伸筋腱(手の甲側): 指を伸ばすための腱

- 腱鞘: 腱がスムーズに滑るためのトンネル

これらの腱は、主に前腕の筋肉と指の骨を結びつけ、脳からの指令を正確に指先へと伝えます。

指先の神経:感覚と運動を繋ぐネットワーク

指の機能において、見逃せないのが神経の存在です。指先には、外界の情報を感知する豊富な感覚受容器と、脳からの運動指令を筋肉に伝える神経線維が張り巡らされています。

多様な感覚受容器:外界を捉えるセンサー

これらの受容器が捉えた情報は、神経線維を介して脳へ伝達され、私たちは物の質感、温度、痛みなどを認識できます。

ここでワンポイントアドバイス

みなさん、机をなぞって下さい。

何指を使いましたか?

もしかして、それって人差し指じゃないですか?

そう!人差し指は触覚(マイスナー小体、メルケル細胞が多く存在)を感じる機能が司っています。

では、段ボールを両手で持つときの手はどうなっていますか?

小指、薬指で段ボールの重たさを検知しているんです。

小指や薬指は圧覚(パチニ小体、ルフィ二終末が多く存在)を感じる機能が司っているというわけです。

固有受容性感覚:無意識のフィードバック

さらに、固有受容性感覚は、関節の位置、動き、筋肉の張力などを感知し、私たちが意識しなくても指の状態を把握し、スムーズな運動を可能にします。

機能解剖に基づいたリハビリの重要性

指のリハビリでは、これらの構造と機能を理解し、特に神経の回復を意識したアプローチが重要となります。

- 損傷部位の特定と理解: どの骨、関節、筋肉、腱、神経が損傷しているのかを正確に把握することが、効果的なリハビリの第一歩です。

- 神経系の再教育: 触覚、圧覚、固有受容性感覚といった神経機能を回復させるための訓練を取り入れることで、より質の高い機能回復を目指せます。

- 運動と感覚の連携強化: 指を動かす際に、どのような感覚が生じているのかを意識することで、脳と指の間の連携を再構築します。

実践!機能解剖を取り入れたリハビリテーション

具体的なリハビリテーションの例をご紹介します。

- 初期段階:安静と感覚刺激

- 炎症や痛みを抑えつつ、様々な質感のものに優しく触れ、触覚神経を刺激します。

- 患部周辺の皮膚を軽くマッサージし、血行を促進します。

- 可動域訓練と固有受容性感覚の意識をする

- 指の関節をゆっくりと、痛みを感じない範囲で曲げ伸ばし、関節の位置や動きを感じます。

- 目を閉じた状態で、誰かに指の関節を動かしてもらい、どの方向に動いたかを当てる練習を行います。

- 筋力トレーニングと巧緻動作の訓練

- 軽い抵抗のあるもの(ゴムバンドなど)を使って、指の曲げ伸ばしや開閉運動を行います。

- ボタンかけ、ビーズつまみ、紐結びなど、細かい指の動きを伴う作業練習を行います。この際、指先の感覚を意識することが重要です。

- 日常生活動作への波及

- 実際に食事をする、文字を書くなど、日常生活で行う動作の中で、指の感覚や動きを意識しながら行います。

リハビリを進める上での注意点

- 専門家の指導を必ず受ける: 医師、理学療法士、作業療法士などの専門家と連携し、個々の状態に合わせたリハビリプランを作成してもらいましょう。

- 痛みは警告: 無理な運動は逆効果です。痛みを感じたらすぐに中止し、専門家に相談してください。

- 継続が力なり: 焦らず、毎日コツコツと続けることが、機能回復への最も確実な道です。

- 感覚の変化を意識する: リハビリの過程で、指先の感覚がどのように変化しているかを意識し、記録することも有効です。

- 指だけの問題じゃない:肩、肘、手首、指先という塊(上肢帯)で見た時に、指先は把持する機能があるが把持するためには、手首の向き、肘の距離、肩の方向性など様々な影響を受けています。

まとめ:構造・機能・神経の理解が、諦めないリハビリを支える

指のリハビリは、単に動かすだけでなく、その複雑な構造、繊細な機能、そして重要な役割を担う神経の働きを深く理解することで、より効果的な回復へと繋がります。機能解剖の視点を取り入れ、諦めずに根気強くリハビリに取り組むことで、必ず光は見えてきます。

もし、指のことでお悩みの方は、一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、共に機能回復への一歩を踏み出しましょう。

コメント