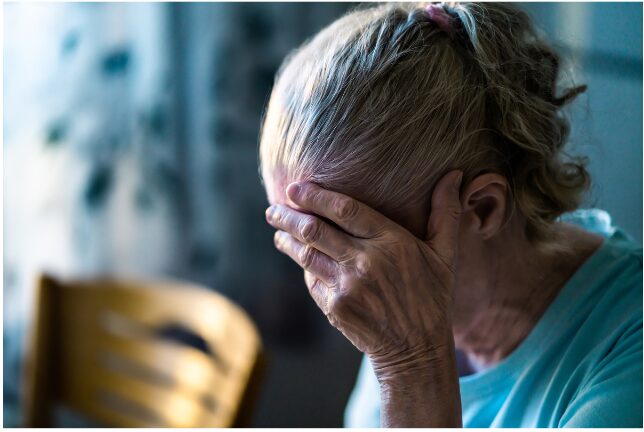

誰にでも起こる“心の迷い”

最近、母が「財布をどこに置いたか思い出せない」と言うようになった。

以前より怒りっぽくなり、同じ話を繰り返すような気もする。

病院で「加齢でしょう」と言われたけれど、私はなにか違和感を抱えていた──。

「これって、認知症?それとも、うつ?」

家族でも、医療者でも、この“見極め”に迷うことは珍しくありません。

認知症と精神疾患、混同されやすい理由

認知症とうつ病、統合失調症などの精神疾患は、症状が似ることがあります。

- 物忘れがひどい(うつ病でも集中力低下から起こる)

- 怒りっぽくなった(認知症初期にも、うつでも見られる)

- 幻覚や妄想(認知症でもレビー小体型には特徴的)

しかし、根本的な原因はまったく異なります。

脳の器質と機能の違い

| 認知症 | 精神疾患 | |

|---|---|---|

| 発症原因 | 神経細胞の変性・死滅 | 感情・ストレス・思考の異常 |

| 年齢 | 主に65歳以上 | 若年〜中年も発症する |

| 進行性 | 徐々に悪化していく | 良くなったり悪くなったりを繰り返す |

| 治療の方向性 | 薬+リハビリで進行を遅らせる | 薬+心理療法で寛解を目指す |

判断のためのヒント

医療現場では、以下のような方法で鑑別します:

- 記憶テスト(長谷川式・MMSEなど)

- 画像検査(MRIなど)で脳萎縮の確認

- 生活歴(いつから?どのように?)の聴取

ですが、家庭や介護現場で最も重要なのは、**“普段の変化に気づける感性”**です。

「いつもと違う」「らしくない」その感覚が、早期対応につながります。

認知神経学の視点から見る“心の回復”

ここで、私が整体やセルフケアのベースにしている「認知神経アプローチ」の話を。

この理論は、

人の感情・記憶・注意・運動などを“脳の再学習”として捉え、**「自分を自分で整える力」**を回復させていくものです。

たとえば──

- 「最近イライラしやすい」=前頭葉と感情のバランスの乱れ

- 「物忘れがひどくなった」=集中や注意の処理が落ちている可能性

- 「体が思うように動かない」=“意識と動き”が噛み合っていない状態

これらは、「意味ある動き・意味ある行動」によって再統合できます。

セルフケアで“見失った自分”を取り戻す

- 心が不安定なときにこそ、呼吸や姿勢を丁寧に感じる。

- 体を通して、脳に「安心」を届けていく。

- “考える”よりも“気づく”を重視する。

それが、認知神経的セルフケアの醍醐味です。

ただの運動やリハビリではなく、「あなた自身が変化の主導権を持つ」ということ。

それは認知症の予防にも、精神疾患の再発防止にもつながります。

【第6章:家族にできること──“正解”よりも“安心”を届ける関わり】

病名が「認知症」か「うつ病」か。

医学的には大切なことですが、日々の生活の中で家族にとって本当に大切なのは、どう寄り添い、どう一緒に過ごすかです。

◆ 正しく理解する:ラベルではなく「変化」を見る

家族がよく口にするのが

「もう前のように戻らないのかな」

「イライラしてしまう自分が嫌になる」

という言葉。

でも、それはあなただけではありません。

変化した本人も「なぜうまくいかないのか」と、心の中でずっと戸惑っています。

症状ではなく“その奥にある心”を見ること。

たとえば…

- 繰り返す質問の裏には「不安」があるかもしれない

- 怒りや拒絶の裏には「自尊心を守りたい」気持ちがあるかもしれない

- 無気力な行動の裏には「疲れ切った心」があるかもしれない

症状だけに注目するのではなく、背景にある“思い”に目を向けることが、最大の支援です。

◆ 声かけのコツ:命令よりも“共感”を

よくあるNG例:

- 「さっき言ったでしょ?」

- 「もう忘れたの?」

- 「ちゃんとして!」

これは、誰でもイラっとしたときに出てしまいますよね。

でも、これではお互いの関係が疲弊してしまいます。

🔸代わりにこんな言い方を:

- 「心配だから、もう一度一緒に確認しようか」

- 「大丈夫。私もよく忘れるから」

- 「今ちょっと疲れてるかな?少し休もうか」

“指示”よりも“安心”を届けることが、家族の大きな役割です。

◆ 家族こそ、息を抜いてほしい

介護や支援のなかで、家族が「頑張りすぎてしまう」ケースは非常に多いです。

でも、あなたが疲れ切ってしまっては、本人も安心できません。

だからこそ、

- デイサービスや支援機関の活用

- 家族以外の人に相談すること

- 1日15分でも、自分のための“深呼吸の時間”を持つ

そうした**“自分を整える時間”を、あなた自身にも与えてください。**

あなたの笑顔が、本人にとっての最大の安心です。

良質のコラーゲンペプチド配合「ミネルヴァコラーゲン6000」

🧠 認知神経学的に見た「家族の関わり」とは?

認知神経アプローチでは、環境が脳の働きを変えると考えます。

つまり、優しい声かけ、安心できる空間、共に笑える時間──

それ自体が「治療的な刺激」になりうるということ。

あなたのまなざしひとつが、

「もうダメだ」と思っていた本人の脳の回路を再起動させるきっかけになるかもしれません。

✅ こんなときは相談を

- 「なんとなく違和感があるけれど、何科に行けばいいかわからない」

- 「認知症か精神疾患か、はっきりしないまま進んでしまっている」

- 「セルフケアを試してみたいけど、どこから始めていいかわからない」

そんなときは、専門家や地域包括支援センターなどにぜひご相談ください。

そして、認知神経的な視点でのアドバイスが必要であれば、私の方でもお手伝いできることがあります。お気軽にご連絡くださいね。

まとめ:心と体は、つながっている──そのことを、思い出してほしい

認知症と精神疾患は、確かに異なる病気です。

原因も進行の仕方も違うし、必要な治療や支援も変わってきます。

でも、その違いを正しく知ることは、

単なる“知識”以上の意味を持ちます。

それは、「どう接すれば、その人が少しでも安心できるのか」

「どう支えれば、自分自身もつぶれずにいられるのか」

──そういった“寄り添い方の選択肢”を増やすことにつながるからです。

そして、もう一つ大切なことがあります。

それは、心と体のサインに、ふと気づける力を持つこと。

- いつもより言葉がとぎれがち

- ごはんを食べるスピードが遅くなった

- 目の奥に疲れがにじんでいる

- 声をかけてもどこか遠くを見ているような表情

そんな、ささいな変化に気づけたとき、

あなたはすでに“癒し手”としての感性を発揮しているのです。

心と体は、いつでもつながっています。

そして、そのつながりをもう一度“結び直す力”は、外ではなく、

あなた自身の“感覚”の中に眠っています。

整体やセルフケアは、その感覚を取り戻すための手段です。

ただ痛みをとるための作業ではなく、

自分の内側を丁寧に見つめなおし、

「私はどう感じているか」「私はどう生きたいか」を思い出す時間。

一人ひとりにとっての“整える”とは、

外から与えられるものではなく、

自分で感じ、選び、育てていくものなのです。

あなたと、あなたの大切な人の「心と体のつながり」が、

少しずつ、穏やかに整っていきますように。

\あなたに合った整え方、見つけませんか?/

「この不調、誰に相談したらいいのか分からない」

そんな時は、一人で抱え込まずに、ぜひLINEでお気軽にご相談ください。

あなたの身体と心に合ったセルフケアのヒント、お伝えします。

📲 LINE公式アカウントはこちらから登録できます

↓↓↓↓↓↓↓↓

📎併せて読みたい関連記事

👉大切な家族のために:認知症のメカニズムと、寄り添うためのヒント

👉【作業療法士が明かす】- なぜストレッチだけでは不調が改善しないのか?

👉ストーリー思考で感動を生み出す

👉借金があなたの”健康”を蝕む?知らないと怖い負債の種類と心身への影響

コメント